«A volte periodi tristi, a volte allegri. Temporali. Natale.»

Vi consiglio di non leggere Cronache della famiglia Wapshot (che si pronuncia «Uapsciat, con un suono catarroso», lo dice lui, non io) in treno. Potreste iniziare a ridere e non smetterla più, piangere come bambini oppure restare imbambolati a fissare il vuoto per un po’. Questo è l’effetto provocato da Cheever, il grande pregio della sua scrittura, un po’ di sana umanità. Umanità nel senso di qualcosa che ha come caratteri tipici la fragilità, la precarietà, la franchezza, l’allegria, la disperazione, l’imperfezione. Umanità per indicare un soggetto che vive e un giorno muore, umanità in senso biologico, ontologico, esistenziale. La compostezza smodata della scrittura di Cheever è anche il suo mana, il mezzo di connessione tra il mondo dei vivi e quello dei morti o degli immortali, l’afflato magico che lo conduce agli dei e lo salva da se stesso.

– «Rosalie Young, sconosciuta agli Wapshot quanto voi lo siete a me»

– «Non è certo colpa mia se il New England è zeppo di vecchie eccentriche»

– «Durante la bassa marea dal fiume saliva l’odore del mare. Fidatevi, ero felice. Allegro.»

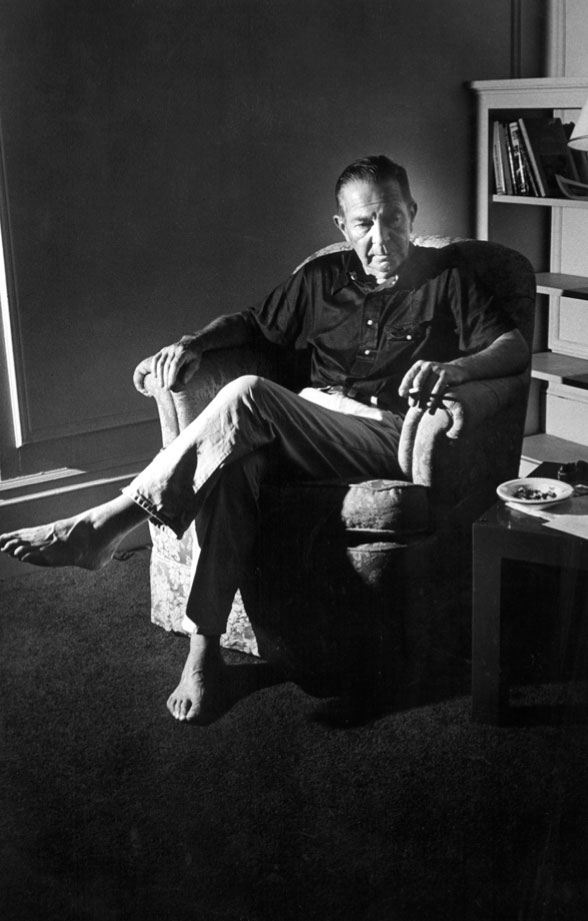

La quarta parete si squarcia di frequente in scene assurde e potreste trovarvi il Čechov dei sobborghi – nato a Quincy, Massachusetts nel 1912 e morto il 18 giugno 1982 ad Ossining, New York – seduto accanto a voi sul letto, su un divano, nei vostri cessi candeggiati, sull’anonima panchina di un’afosa città. In spiaggia, dentro a una stazione rumorosa, al parco sotto l’ombra di un faggio o una betulla, in un bar od ovunque voi siate. Lui sarà lì e resterà al vostro fianco per un po’, il tempo della lettura, di un goccio di whiskey o per sempre. Inciderà ferite sui vostri corpi candidi, sulla vostra pelle fragile, fino ad entrarvi dentro all’anima. A quelle ferite ci penserete sovente e vi resteranno appiccicate per sempre le sue parole corpulente, le sue frasi dense, le sue storie autentiche, come piccole cicatrici, come quelle che avete ancora sulle ginocchia, memorie delle prime cadute da una bicicletta.

È mezzanotte e quattro e fa un caldo pazzesco dove mi trovo. È la prima settimana di luglio, oggi è diluviato e io ho fatto una corsa sfrenata sotto la pioggia con una maglietta bianca in testa e una buona compagnia. Sono arrivata ad una casa non mia con i vestiti bagnati e un’insolita allegria. La corsa mi aveva divertita perché è sempre bello correre sotto un temporale estivo.

Leggendo Cheever si prova quella sensazione, solo che la corsa è più lunga e permette di riflettere su qualcosa che va oltre le pozzanghere da schivare. Parlando di se stesso con una commovente onestà, consente di pensare alla vita, alla tua vita e considerare che forse non è un gran che, ma che non fa nemmeno tanto schifo.

«Conobbi per la prima volta il dolore. La confusione. Il primo di una serie di colpi duri. […] Vidi ogni cosa. I capelli grigi di mia madre. Le crepe sul pavimento. Il fumo dal tubo della lampada. Tratti tipici di uno yankee povero. Ritrovai il punto di svolta della mia esistenza nei piatti scheggiati, nella fuliggine di un bicchiere, nella stufa a carbone e nella pompa dell’acqua.»

Nel 1958 The Wapshot Chronicle ha vinto il National Book Award per la narrativa; l’opera, che venne pubblicata nel 1954, racconta la storia di una famiglia americana, di una stramba e grande famiglia che vive a St Botolphs, un vecchio porto di mare del New England, precisamente in Massachusetts, non lontano dalla luce di Cape Cod, uno dei luoghi preferiti da Edward Hopper per catturare i suoi scenari intrisi di malinconia.

Ci sono momenti, della vita di queste persone che prendono parte alla grande cronaca americana, estremamente divertenti, come quando l’eccentrica cugina Honora, dimentica per sempre sull’autobus il sacchetto di aragoste appena comprate, e quelle «lottando per la vita […] si sono fatte il viaggio fino a St Botolphs. Ora stanno tornando di nuovo a Travertine» mentre lei intanto è al cinema a vedere La rosa del West (che tra l’altro vede due volte di seguito), sgranocchia popcorn, poi, a film finito, scivola su una pozza d’acqua e cade, per poi tornare a casa la sera e scoprire che Maggie, la cuoca, e la sorella di quest’ultima, ridono a crepapelle alle sue spalle facendosi beffa delle assurdità di Honora e lei, spiando la scena dall’esterno, sull’erba fresca della sera, in punta di piedi, si sente sola e smarrita. Il tutto, tra l’altro, mentre un funzionario della Appleton Bank l’ha cercata per tutto il giorno senza riuscire a trovarla, ma lei ha il coraggio di dire che è una povera vecchia e non si muove di casa.

È spiazzante la schiettezza con cui Cheever riesce a parlare di se stesso, dei suoi demoni interiori. Come quando scrive: «Ed eccoci alla parte più sgradevole di questa storia: l’omosessualità. I lettori non interessati sono incoraggiati a saltarla». Per il lettore che conosce qualche blanda notizia sulla biografia di chi scrive, leggere queste parole è come sentire un forte pugno nello stomaco, perché ci si rende conto, solo a pagina 311, che dentro la storia degli Wapshot è racchiusa la vita di un uomo, un singolo essere umano in carne ed ossa, che respira, mangia, beve (anche troppo), piange e ama. Ama come gli riesce fare e come ad ognuno di noi riesce: in modo imperfetto e a piccole dosi, per non schiantarsi in qualche indefinito dove e diventare materia informe, pulviscolo impalpabile; ma nonostante questo, o forse proprio a causa delle nostre debolezze e incapacità, «la bizzarra compagine dell’amore è sempre con noi».

«“Vuoi un po’ di whisky?” chiese Honora.

“Si, grazie”, disse Leander.

“Non ce n’è,” disse Honora. “Vuoi un biscotto?”

Leander diede un’occhiata al piatto con i biscotti e vide che erano ricoperti di formiche.

“Ho paura che le formiche abbiano invaso il piatto, Honora”, le disse. “È ridicolo,” rispose Honora. […] Prese un dolce dal piatto e se lo mangiò, formiche comprese.»

È di un divertimento assurdo e incomparabile – che ovviamente risulta difficile da comprendere tramite citazioni isolate, perché l’ironia permea il racconto nel contesto entro cui prende forma, quindi per capirne davvero la pregnanza e farsi delle robuste risate, e non delle inutili risatine, sarebbe bene leggere tutta la storia (si, vi sto dicendo di leggere il libro, anzi ve lo impongo) – ma c’è anche tanta solitudine. È come se sotto la superficie della storia di facciata, che scorre con la chiara e a tratti isterica allegrezza di un pretesto scrupolosamente architettato, si nascondesse la vera storia, un racconto privato e gelosamente custodito. Le cronache non sono una montagna che va scalata, ma un iceberg che va aggirato e scalfito, osservato attentamente da prospettive insolite. Mettete la testa sott’acqua anche se gelata e non abbiate paura, perché la paura sa di coltello arrugginito (Cheever), svegliatevi un po’, quanto basta per non annegare nel sogno, considerate con lucidità tutta la situazione e cercate di mettervi in salvo per non colare a picco come la Topaze, la nave di Leander Wapshot, che «sola con il mare che la colpiva contro la poppa, […] derelitta e abbandonata come quelle leggende inestinguibili di civiltà sottomarine e di tesori sepolti [offriva] l’immagine della inestimabile solitudine dell’uomo».

Effetti indesiderati

È una coltellata dritta al cuore. Cheever può ammazzare. Fate attenzione, maneggiare con cura. Potreste identificarvi troppo in quelle pagine e perdere il senso dell’orientamento. Ogni cosa è spinta al limite: se si ride, si ride a crepapelle, se si piange pure; se si è tristi, ci si sente con un dolore al petto così lancinante che potrebbe essere scambiato per infarto. Ogni cosa è scalfita con un ostinazione talmente pregnante, che le parole sono sangue venoso di una viscosità dirompente e il colore scuro dell’inchiostro. La trama, benché stupenda, conta fino a un certo punto. Perché contano i modi in cui la storia è raccontata. Conta il collegamento empatico che lo scrittore di Quincy riesce a stabilire e rinsaldare pagina dopo pagina, in una fitta intelaiatura di connessioni e rimandi che tuttora, a sessantaquattro anni dalla pubblicazione dell’opera, appaiono più saldi che mai.

«Tutti noi alla fine di una stagione ci siamo allontanati, in treno o in barca, dai luoghi che più abbiamo amato […] ma non succede mai che nel momento della separazione un tumulto di immagini precise e brillanti ci scorra nella mente come se stessimo sul punto di annegare.»

È come avere accesso a un mondo che è rimasto intatto e identico a ciò che era negli anni migliori della sua esistenza. Nulla sembra essere cambiato, niente si è corrotto, come se la morte non avesse voce in capitolo. E forse, così, sarebbe bellissimo. Come tante lucette accese nella notte, in un piccolo villaggio con le case allineate lungo il fiume e una festa stupenda appena conclusa e gli abitanti, stanchi e felici, nei loro letti, che dormono beati, tra le lenzuola candide stese al sole del giorno concluso, e al vento fresco della costa occidentale del Nord America.

© Iole Cianciosi